21 февраля 2022 giovanni1313

«Нью-Йорк Таймс» вновь решила напугать нас ужасами автоматизации рабочих мест. В прошлый раз газета пыталась убедить неискушенных читателей, что рабочие места являются «святая святых», которой нужно подчинять все экономические решения. Сейчас издание пускает в ход гораздо более основательный аргумент: технологии автоматизации усиливают неравенство.

Для убедительности «Нью-Йорк Таймс» привлекает «тяжелую артиллерию»: маститейшего Дарона Аджемоглу и прекрасного специалиста по теме ИИ в экономике Эрика Бринйолфссона. Давайте подробнее ознакомимся с их позицией и решим, стоит ли начинать бояться технологий.

По мнению Аджемоглу, для экономики отдача от инвестиций в машины и программное обеспечение все еще остаётся неочевидной. Напротив, рост неравенства от этих инвестиций бросается в глаза.

Так ли дела обстоят на самом деле? Поскольку Аджемоглу анализирует экономику США, посмотрим на американскую производительность труда:

Как видим, за прошедшие десятилетия производительность труда продолжала расти. Можно, конечно, посетовать на низкий темп в недавнее время. Но утверждать, что он мог возникнуть потому, что пропал толк от машин и ПО, вряд ли возможно.

Тем не менее, проверим, мог ли рост производительности в последнее 10-летие идти исключительно за счет качества работников. Прямых способов измерить его, конечно, нет. На практике часто используют уровень образования рабочей силы. Действительно, в США с 2011 доля экономически активного населения с высшим образованием выросла на 7,8 п.п., с 35,5% до 43,3%.

Но мог ли рост образованных работников на 0,8% в год сам по себе привести к росту производительности на 1,2%? Маловероятно. Для этого требуется, чтобы производительность людей с высшим образованием была в 2,6 раза выше, чем у людей без него. Рынок зарплат не подтверждает эту гипотезу: работодатель в среднем платит за высшее образование только в 1,7 раз больше.

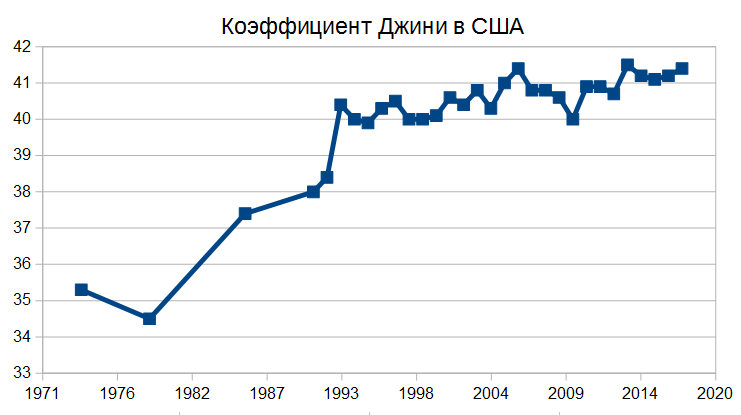

Еще более интересная картина возникнет, если мы посмотрим на уровень неравенства. Для его оценки возьмем интегральный показатель — коэффициент Джини. Вот его динамика:

Мы увидим, что наиболее значительный рост неравенства произошел с 1979 по 1993, почти на 6 п.п. За следующие 13 лет он вырос еще на 1 п.п., достигнув отметки 41,4 в 2006. И в 2018 он находился точно на таком же уровне.

Если следовать логике Аджемоглу, в 1980-ых США инвестировали уйму денег в машины и ПО, cоздав уровень неравенства, больше характерный для банановых республик. И затем почти прекратили вкладывать капитал в автоматизацию. Но это совершенно противоречит статистике. В 1979-1993 уровень частных инвестиций в оборудование в Штатах колебался в пределах 2,8-3,2% ВВП. И как раз после 1993 он пошел в рост, достигнув в 2019 6,6% ВВП:

Однако Аджемоглу ссылается на свои собственные исследования: в частности, на совместную с Паскуалем Рестрепо работу «Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality», опубликованную в июне прошлого года. И утверждает, что, согласно ей, половина, а то и больше роста неравенства зарплат за последние 40 лет обьясняется автоматизацией задач, прежде выполняемых людьми.

Что ж, для того, чтобы оценить обоснованность этого утверждения, нам понадобится погрузиться в детали упомянутой выше научной работы. Она написана весьма обстоятельно и даёт богатую пищу для размышлений.

Итак, в качестве исходных данных для анализ Аджемоглу и Рестрепо берут, с одной стороны, 49 отраслей экономики США, и, с другой, 500 демографических групп населения, которые в этих отраслях работают. Группы формируются по пяти признакам: пол, уровень образования, возрастная когорта, раса/этничность и иммигрантский статус (каждая группа — это уникальная комбинация признаков).

Для каждой группы авторы подсчитывают долю оплаты труда, приходившуюся в 1980 на рутинные специальности. Под рутинными специальностями Аджемоглу и Рестрепо понимают 33% из числа всех позиций, на которых доля рутинных операций — как ручных, так и когнитивных — наиболее высока. Фактор «рутинности» является очень важным. Во-первых, среди многочисленных упрощений, характерных для экономического моделирования, используется одно очень важное: авторы исходят из того, что автоматизация происходит только в рутинных специальностях и ни в каких других. Во-вторых — забегая вперед — связь между автоматизацией и динамикой зарплат будет найдена только при учете доли «рутинной» занятости в каждой демографической группе.

Но пока вернемся к отраслевым данным. Если мы хотим измерить эффект от автоматизации, то в первую очередь встает вопрос: как оценить, насколько сильно она продвинулась? Для этого Аджемоглу и Рестрепо применяют два подхода. Первый — изменение доли труда в валовом доходе отрасли, которая не может быть объяснена изменением цен на факторы производства. Логика понятна: чем больше капитала и чем меньше труда стала использовать отрасль — тем больше работников были заменены машинами и алгоритмами.

Второй подход более специализирован. Авторы рассчитывают степень внедрения промышленных роботов, долю добавленной стоимости, приходящуюся на специализированное оборудование и на программное обеспечение, и формируют на основе этих данных сводный индекс автоматизации.

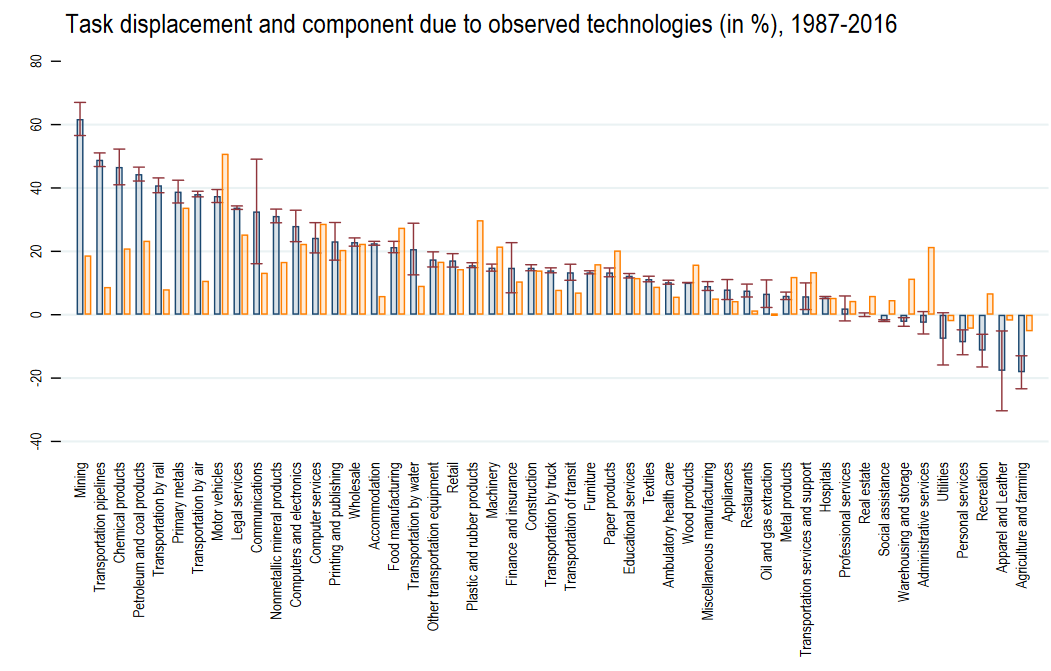

На графике ниже представлены результаты обоих подходов. Синие столбики — первый подход, оранжевые — второй.

На что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, отрасли, в которых произошло наиболее сильное сокращение доли «рутинного» труда. Это горнодобыча, трубопроводный, ж/д и авиатранспорт, химическая промышленность, переработка угля и нефти, металлургия. Мягко говоря, далеко не самые очевидные кандидаты на максимальную автоматизацию.

Что объединяет эти отрасли? За исключением авиатранспорта, они представляют собой околосырьевой бизнес, зависимый от колебаний цен на продукцию и международной торговли. Напротив, неторгуемые отрасли концентрируются в противоположном конце графика, некоторые из них даже увеличили долю труда в добавленной стоимости.

Во-вторых, два подхода демонстрируют весьма различные результаты для одних и тех же отраслей. При подгонке коэффициентов для сводного индекса автоматизации Аджемоглу и Рестрепо смогли достичь только 50% объясняемой дисперсии для снижения доли труда. В топ отраслей по росту индекса автоматизации попали автомобилестроение, ИТ, пищевая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий и юридические услуги. Единственное совпадение с первым подходом — металлургия. Надо сказать, что этот список выглядит уже более похожим на лидеров автоматизации.

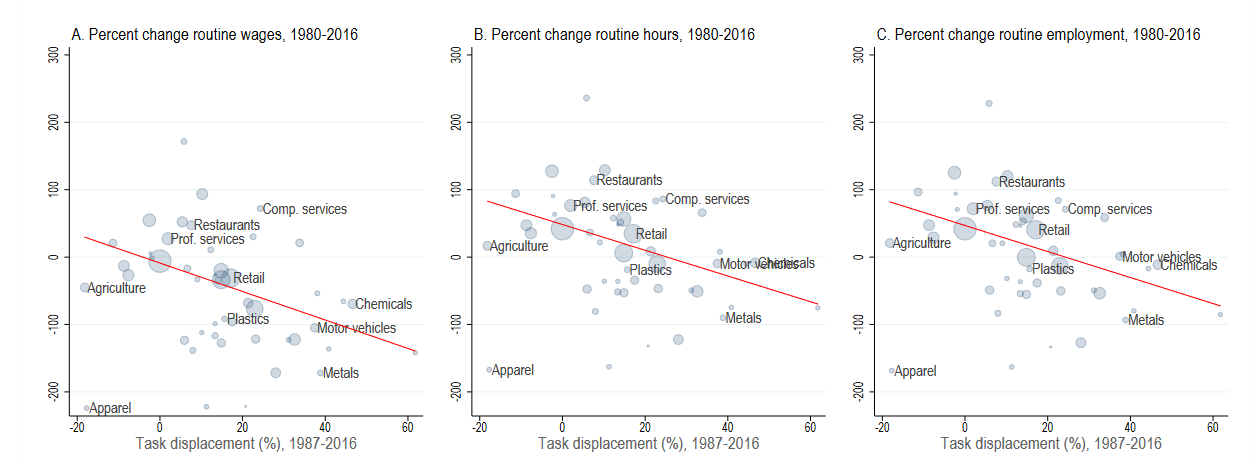

На данном этапе существенным выводом является то, что снижение доли труда в добавленной стоимости отрасли коррелирует как со снижением зарплат на «рутинных позициях», так и со снижением количества таких рабочих мест. Вывод хотя и ожидаемый, но статистическая связь на удивление слабая: R^2 составляет всего 12%.

Следующий график не очень хорошо читается, но он важен как раз для понимания того, откуда взялся рост неравенства с 1980. На графике показана связь средней зарплаты (для демографической группы) и степени автоматизации рутинных позиций за 1980-2016. Если приглядеться, самые малооплачиваемые группы подверглись среднему давлению автоматизации. Группы со средней зарплатой сконцентрированы вверху графика, где интенсивность автоматизации наиболее высока. И дальше с ростом средней зарплаты интенсивность автоматизации быстро падает. Те, кто зарабатывал в 1980 больше всех, оказались практически ей не затронуты. Обратите внимание на желтые кружки внизу графика — они обозначают группы с поствузовской степенью, которым автоматизация оказалась не страшна:

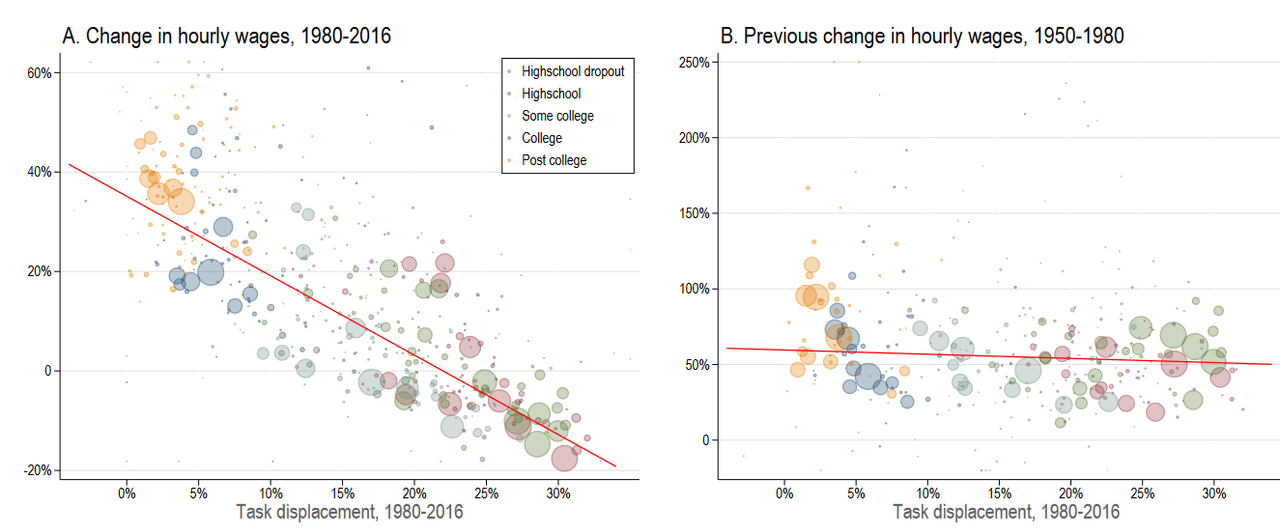

Как видим, сокращение рутинного труда затронуло в первую очередь пресловутый «средний класс» и вызвало поляризацию, то есть то самое неравенство. Для тех, кому оказался не по зубам «гранит науки», влияние автоматизации видно невооруженным глазом. См. левую панель на графике ниже, где по вертикали показано изменение реальной заработной платы:

Правая панель, показывающая изменение зарплат демографических групп в 1950-1980, призвана показать, что речь не идёт о каких-то фундаментальных трендах. В этом периоде зарплаты росли вне особой зависимости от (будущей) автоматизации. Но это разительное отличие поднимает вопрос, который авторы деликатно обходят стороной: а что же изменилось в 1980-ых?

Трактовка Аджемоглу и Рестрепо заключается в том, что «до 1980 не было значительного прогресса в технологиях автоматизации». Опять же, никаких эмпирических свидетельств в пользу такой трактовки они не предоставляют. Ну хорошо, пускай мы сузим трактовку термина ”automation”: в английском он подразумевает использование самоуправляемых машин. Даже в этом случае технологии автоматизации массово внедрялись задолго до 1980. Английская Вики хорошо освещает тему:

«В 1920-ых электрификация значительно увеличила производительность на фабриках… Контроллеры, способные делать рассчитанные изменения в ответ на отклонение от заданного параметра, в отличие от включения-выключения, начали появляться в 1930-ых. Контроллеры позволили обрабатывающей промышленности продолжить показывать рост производительности, замещая падающий вклад от электрификации производств.

...До автоматизации многие химические продукты делались партиями. В 1930, с учетом широкого распространения инструментов и началом использования контроллеров, основатель «Dow Chemical Co.» призывал к непрерывному производству.

Производство стирольных пластиков, «Dow Chemical Co.», 1942

…В 1959 нефтеперерабатывающий завод ”Texaco” в Порт-Артуре стал первым химическим производством, использующим цифровой контроль. Перевод фабрик на цифровой контроль стал быстро рапространяться в 1970-ых по мере того, как падали цены на компьютерное оборудование.

...Металлообрабатывающие станки были автоматизированы в 1950-ых с помощью числового программного управления, используя перфоленту.»

Тут можно спорить о том, что современный масштаб автоматизации несопоставим с первыми шагами, которые делались до 1980. Хорошо. Но если не зацикливаться на узкой трактовке автоматизации, то у нас всё равно остаётся огромный эффект от механизации труда в обоих периодах. Механизации, которая точно так же замещала трудовые задачи и целые профессии. И которая точно так же концентрировалась на рутинных задачах: хрестоматийный пример — копание земли, где экскаватор заменяет целый отряд рабочих.

Телефонистки подверглись массовому замещению автоматическими системами в 1930-1940-ых

Были ли замещенные задачи в 1950-80? Да, были. Причем, ориентируясь на темпы роста факторной производительности, таких замещенных задач было куда больше, чем в 1980-2016. Почему же на это так не реагировали зарплаты и концентрация неравенства? Мало того, реакция была совершенно противоположной: и в 1930-е, и в 1940-е, и (менее интенсивно) в 1950-70-е неравенство сокращалось.

Пока это так и останется необъясненным. Более того, немного позднее мы еще раз коснемся странностей, возникающих при временном сопоставлении обнаруженных закономерностей.

Вернемся к неравной динамике зарплат. Вновь обратим внимание на то, что группы с поствузовской степенью, находящиеся на самых высоких «стартовых» условиях в 1980, еще больше оторвались от менее образованных слоев. Напротив, группы с образованием ниже среднего оказались на самом дне графика — для многих за 36 лет реальная зарплата сократилась.

Отнормировав эти результаты на отраслевую динамику занятости, авторы получили, что автоматизация рутинных позиций, посчитанная через долю труда в валовом выпуске, объясняет 55% дисперсии в зарплатах. Посчитанная через сводный индекс автоматизации — 52%. Это достаточно высокие — хотя и оставляющие место для альтернативных объяснений — показатели.

В качестве альтернативного объяснения напрашивается влияние импорта. Но данные не подтверждают эту гипотезу: доля импорта в промежуточном спросе отрасли объясняет только 9% дисперсии. Cтепень конкуренции с импортом из Китая в отрасли вообще не показывает связи с динамикой зарплат. Не обнаруживается связи и с динамикой членства в профсоюзах, а также другими экономическими и социальными показателями.

Проверяя статистическую надежность полученных выводов, авторы дробят демографические группы по региональному признаку и получают уменьшение влияния фактора автоматизации. Если в национальном масштабе коэффициент составляет -1,32 (сокращение рутинного труда на 10% ведет к уменьшению зарплат на 13%), то на детализированных по регионам данных коэффициент уже -1,07. Само по себе это не говорит о более точной оценке: миграция из одного региона в другой в поисках более высокой зарплаты дала бы точно такой же эффект.

Но проблема обнаруживается в еще одном тесте. Здесь авторы делят исследуемый период на два отрезка: 1980-2000 и 2000-2016. И проверяют, работает ли зависимость в каждом из них. Во втором отрезке доля объясненной дисперсии сопоставима с ранее полученной величиной и составляет 47%. А вот на первом отрезке она падает до слабенького 21%.

И здесь самое время вспомнить про то, как развивалась степень неравенства в США. Как я писал выше, основной рост неравенства пришелся на период 1979-1993. А в 2006-2016 степень неравенства практически не изменилась. Другими словами, полученные авторами выводы имеют весьма низкую объяснительную силу как раз на самом ключевом с точки зрения неравенства отрезке.

Выше я приводил коэффициент Джини для всего населения США. Аджемоглу и Рестрепо фокусируются на неравенстве зарплат, т. е. теоретически на выводы могут повлиять разнообразные демографические факторы (например, старение населения). Но, судя по графику ниже, динамика неравенства зарплат вполне сопоставима с динамикой общего неравенства:

Уровень образования, как было видно на предыдущих графиках, в значительной степени определяет динамику зарплат. Львиная доля «расхождения» между ними пришлась как раз на период 1980-2000, в котором модель Аджемоглу и Рестрепо объясняет только незначительную долю результата. И вслед за вопросом «что изменилось в 1980?», который мы задавали выше, мы можем добавить еще один: «что изменилось в 2000?»

К сожалению, и на этот вопрос ответа пока нет. Зато авторы пробуют расширить свою модель, включив в нее «эффект замещения». Суть его в том, что работники, вытесненные автоматизацией с рутинных позиций, начинают конкурировать с другими группами за остающиеся рабочие места. Это приводит к тому, что зарплаты в пострадавших профессиях сокращаются не так сильно — и одновременно появляется понижательное давление в зарплатах, не затронутых автоматизацией. Другими словами, неравенство сглаживается по сравнению с первоначальной моделью.

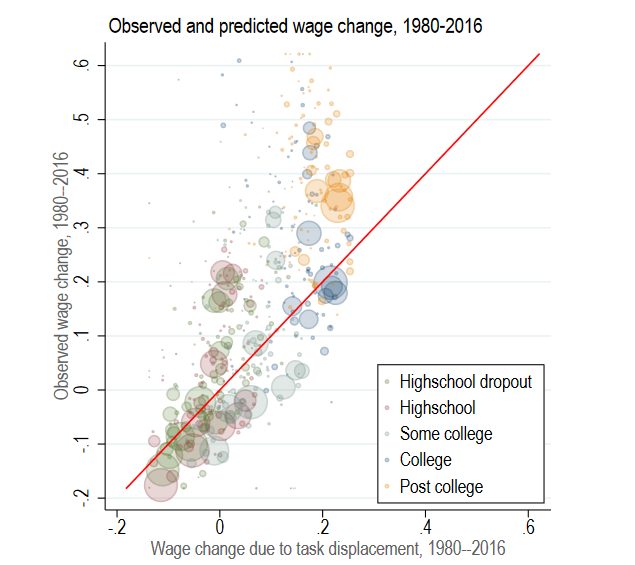

В результате объясняемая автоматизацией дисперсия немного падает, до 48%. Соотношение смоделированной и фактической динамики зарплат показано на графике ниже. Мы видим, что результаты для сильно пострадавших от автоматизации групп хорошо объясняются моделью (левый нижний угол), но для остальных групп разброс довольно силён:

Это был заключительный расчет работы Аджемоглу и Рестрепо. Давайте теперь обсудим общие особенности и ограничения их подхода, чтобы понимать, насколько сильные аргументы в дискуссии о неравенстве он даёт.

Во-первых, как и большинство работ, использующих макроэкономические данные, этот подход теряет в точности из-за использования агрегированных данных. Причем здесь агрегация двойная: с одной стороны, данные отдельных компаний агрегируются по отраслям, а с другой — зарплаты работников агрегируются в демографические группы. Например, оцените такое допущение: авторы исходят из того, что в рамках одной отрасли все рутинные профессии, от уборщицы до бухгалтера, автоматизируются с одним и тем же темпом

Однако больше всего вопросов вызывает агрегирование работников. Аджемоглу и Рестрепо постулируют, что демографические группы «специализируются» на профессиях с той или иной степенью рутинной работы. Причем, чтобы был обнаружен эффект, они должны не просто специализироваться на рутинных профессиях — но на рутинных профессиях в тех отраслях, в которых растет автоматизация.

Действительно ли существует такая специализация на «рутине»? Статья не отвечает на этот вопрос. Но, сделав это допущение, мы сталкиваемся с труднообъяснимыми статистическими артефактами. Например, верхний квинтиль — 20% (по занятости) групп, которые испытали наиболее сильное влияние автоматизации — на 99,3% (!) состоит из мужчин. Почему самую рутинную работу доверяют только мужикам, понять невозможно.

Более того, статья фиксирует своё внимание на единственной временной точке: 1980 год. То, какой была демографическая отраслевая структура в этом году, и определяет выводы всей работы.

Но предполагать, что «рутинность» профессии человека по состоянию на 1980 год определила его карьерные рамки на 36 лет вперед — это сомнительное допущение. Более того, в этой работе Э. Аталай и др. доказывают, что даже в рамках одной профессии содержание задач кардинально поменялось между 1960 и 2000 годами. В том числе и с точки зрения рутинности: согласно выводам, такие изменения имеют статистическую связь с динамикой неравенства в зарплатах. Поскольку Асемоглу и Рестрепо определяли рутинность профессий в 1980-ых по их характеристикам из современной базы данных О*NET, это поднимает вопрос об адекватности их методологии.

Даже если мы оставим за скобками изменяющееся содержание профессий, у нас не исчезнут гораздо более фундаментальные проблемы. Пускай автоматизация оказывает понижательное давление на зарплаты и занятость в определенных специальностях. Однако — как и подразумевают авторы в расширенной модели — это не должно мешать переходу на новые специальности.

Ни пол, ни раса, ни страна рождения, ни возраст не выглядят характеристиками, которые закрывают возможность работы на нерутинных позициях. И даже образование человека не «отлито в граните»: наоборот, это инструмент, предназначенный для обучения востребованным экономикой профессией.

То есть речь не может идти о закреплении неравенства: дискриминация по полу, расе, иммиграционному признаку и возрасту при приеме на работу запрещена законодательно. Соблюдается этот запрет неидеально — но в этом случае «переводить стрелки» на автоматизацию вряд ли корректно: корень проблемы лежит в другой плоскости. Добавим, что принадлежность к той или иной возрастной группе — сам по себе динамически меняющийся признак, то есть человек в течение жизни «путешествует» из одной демографической группы в другую.

Если в теории демография не препятствует перемещению людей с рутинных позиций на нерутинные, а законодательство худо-бедно эту свободу закрепляет, мы вправе ожидать свободного перетока рабочей силы из автоматизируемых областей туда, где автоматизация ей не угрожает. Это вытекает из либерально-рыночной модели экономики. Но это лишь грубое приближение: на самом деле для работодателей важны навыки работников, определяемые образованием и предыдущим опытом. Другими словами, качественные характеристики.

Именно навыки — а не пол, не раса, не страна рождения и не возраст — в первую очередь определяют спрос на работников и, как следствие, динамику их заработной платы. Именно навыки и формируют специализацию на тех или иных профессиях. Именно применение навыков заменяется машинами и алгоритмами в процессе автоматизации. И с этой точки зрения работа Аджемоглу и Рестрепо пытается найти связи где-то очень-очень вдалеке от того, где эти связи реально существуют.

Как водится, ищут там, где светло, а не там, где потеряли: данные по демографическим характеристикам легко доступны и объективны, в то время как надежную массовую статистику по обладанию навыками собрать крайне сложно. Упомянутая выше работа Э. Аталая анализировала 4,2 млн. газетных объявлений о вакансиях. И в ней получился взгляд со стороны рабочих мест, а не со стороны работников. Пока соответствующих данных нет, говорить о надежных и объективных выводах по влиянию автоматизации на зарплаты преждевременно.

Попытка объяснить динамику неравенства только с одной стороны, со стороны спроса (автоматизации в отраслях экономики) ведет к почти абсурдному выводу: автоматизация — это плохо, надо оставить все попытки заменить однообразный труд машинами. Но ситуация будет выглядеть совсем по-иному, когда мы добавим к рассмотрению сторону предложения: те самые навыки и их носителей.

Наша либерально-рыночная модель экономики говорит нам: как только появляется расслоение, появляются избыточные доходы в какой-то части рынка — рынок стремится сгладить перекос, нарастив предложение и конкуренцию в этой части. Спрос на определенные трудовые навыки — не исключение. Высокие зарплаты должны были стимулировать спрос на соответствующее образование, спрос на образование — порождать расширение образовательных институтов и программ.

Рыночное равновесие в нашем случае не может быть достигнуто за короткий срок: например, получение степени бакалавра занимает почти 4 года, создание учебных заведений «с нуля» тоже занимает годы. Еще сложнее вопрос с практическим опытом: доля новичков, которых предприятие может позволить себе стажировать в реальном деле, невелика по сравнению с общим числом сотрудников.

Эти объективные обстоятельства могут препятствовать сглаживанию неравенства, даже если речь идёт об отрезке в несколько десятилетий. Но ключевой вопрос: насколько эти обстоятельства действительно объективны и непреодолимы и насколько они являются следствием неоправданной ригидности, устаревших социальных норм, законодательных препятствий и технологического консерватизма институтов?

Благодаря фундаментальным трудам Томы Пикетти мы знаем, что рост неравенства чаще объясняется несправедливыми социально-политическими институтами, чем работой «невидимой руки рынка». Автоматизация труда — как раз процесс, главным образом мотивируемый экономическими факторами. И напротив, на стороне предложения мы видим массу искусственных ограничений, сдерживающих переток рабочей силы в более привлекательные области.

Возьмем высшее образование. В США оно постоянно критикуется за элитарность и неадекватность современным реалиям рынка труда. «Это такая бизнес-модель… Во многом [высшее образование] стало вершиной институционального неравенства», — пишет исследователь Энтони Карневале. По его мнению, университеты «погрязли в гонке за престижем и деньгами». Вузы меряются друг с другом степенью эксклюзивности, а эксклюзивность определяется тем, скольким абитуриентам вуз отказал в поступлении. Чем больше людей, нуждающихся в навыках, проигнорировано — тем лучше. Согласитесь, не самая практичная схема.

Эксклюзивность выливается и в запретительно высокую стоимость обучения. США находятся на второй строчке в мире по этой метрике, уступая только карликовому Люксембургу. Образовательный кредит позволяет сплавить эту проблему куда-то в будущее — но не снимает ее полностью.

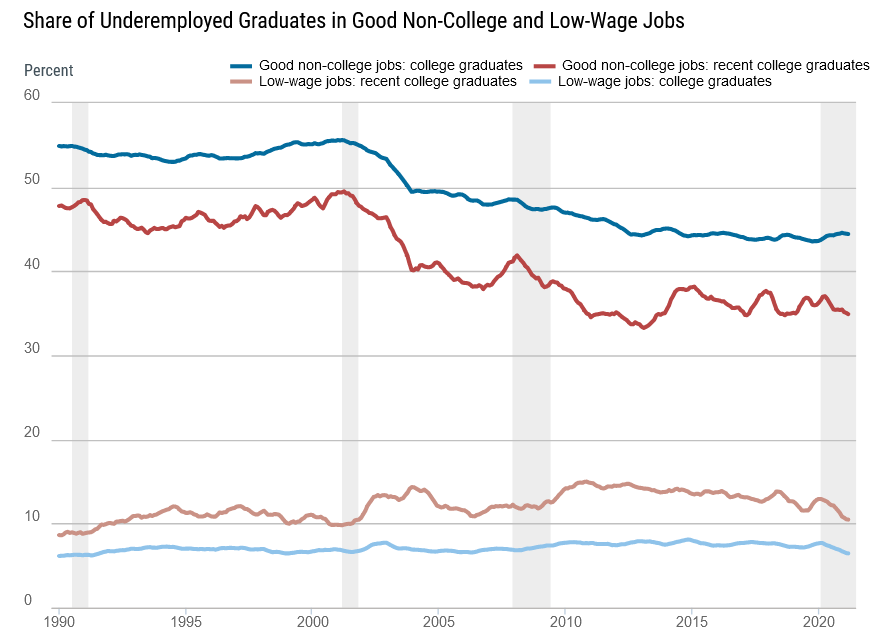

Особенно если мы учтем, что полученный диплом далеко не всегда превращается в высокооплачиваемую работу по специальности. В последнее десятилетие порядка 44% выпускников вузов работали на позициях, где высшее образование не требуется:

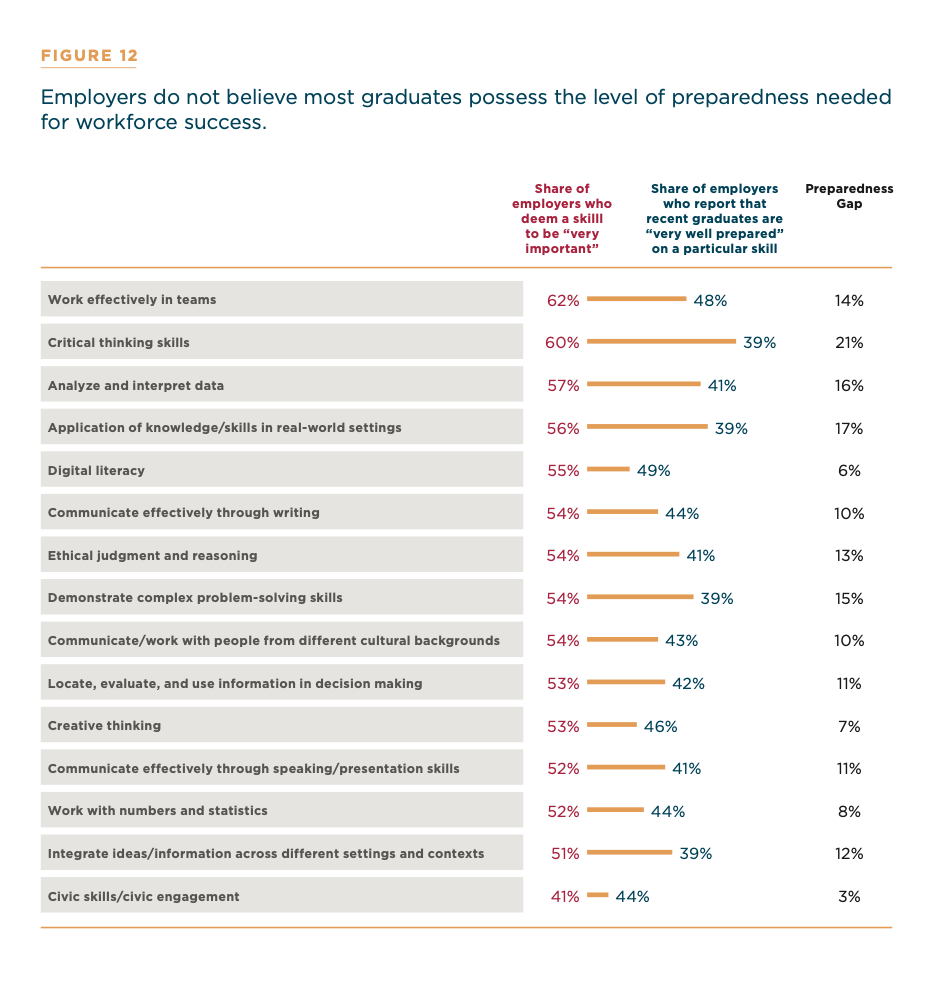

Работодатели, со своей стороны, тоже не удовлетворены качеством образования. Не более половины опрошенных в ходе недавнего исследования AAC&U считают, что выпускники очень хорошо подготовлены по ключевым навыкам. О слабой подготовке знают и сами выпускники: 53% из них не стали даже пытаться устраиваться на стартовую позицию по специальности, так как посчитали себя недостаточно квалифицированными.

И в то же время образовательная система не хочет и не умеет меняться к лучшему. Из-за высокой зарегулированности отрасли создание каких-то альтернативных конкурирующих подходов очень затруднено. Еще больше мешают укоренившиеся за два века представления о том, что «так и должно быть» и «другого быть не может». Но, пожалуй, самое удивительное заключается в том, что работодатели, вынужденные мучиться от недостатков высшего образования не меньше, чем работники, всё больше возводят дипломы в культ.

Наличие высшего образования всё чаще становится обязательным требованием для позиции — несмотря на то, что раньше такого требования не было, и что многие из нынешних работников на этой позиции прекрасно обходятся без диплома. Сейчас 65% вакансий в США требуют вузовской «корочки» при том, что высшее образование есть только у трети населения.

В чем причина? Если говорить прямо, то это лень менеджмента по персоналу. “Многие компании выбирают легкий путь, используя диплом 4-хлетнего колледжа в качестве косвенного признака: «я знаю, что, если у них есть диплом, они смогут пользоваться ”iPad”. Смогут пользоваться «Экселем»»“, — объясняет Манджари Раман из «Harvard Business School». С ней соглашается экономист Брайан Каплан: «Работодатели стали чересчур полагаться на диплом бакалавра как на удобный, хоть и не полностью надежный сигнал того, что у человека есть определенный уровень интеллекта, упорства и коммуникабельности».

Немалую роль здесь сыграла пресловутая автоматизация: HR-менеджеры стали пользоваться программными платформами для массового скрининга кандидатов. Для этих алгоритмов необходимо задать четкие критерии отбора. И образование выглядит как самый очевидный критерий. Не надо долго думать: поставил несколько галочек, откинулся на спинку кресла и отдыхай. Что-нибудь платформа всё равно отыщет.

Есть и фактор асимметричного риска. Если, благодаря интернету, пул потенциальных кандидатов огромен, лучше перестраховаться и заявить требования повыше. А ну как менеджер по персоналу порекомендует человека без диплома, и тот окажется никчемным работником? Придётся отвечать. Зато если менеджер проигнорирует кандидата без диплома, который был бы идеальным сотрудником, никто про это не узнает, и ответственности не будет.

Но пока это были относительно невинные факторы. А есть и более серьезные. Проблема в том, что мы неосознанно стремимся оградить, сегрегировать свой социальный круг, поддерживать определенный уровень его статусности. А образование является очень важным компонентом социального статуса. Эта сторона малозаметна в странах с эгалитарной культурой. Но Соединенные Штаты к таким не относятся.

Байрон Огуст, активист и основатель НКО «Opportunity@Work», даёт нелестную характеристику: «Уровень классовой сегрегации в этой стране прямо сейчас бьёт все рекорды — больше, чем когда бы то ни было. Это реально жесть».

Огуст приводит характерную историю. Один разработчик ПО набирал на работу людей с нетрадиционным карьерным прошлым. Как-то раз команда настолько хорошо справилась с заказом для некой компании, что топ-менеджер-заказчик пригласил программистов на обед, не зная, кто они. И вот в обычной непринужденной беседе топ задаёт вопрос: «А какой колледж ты заканчивал?» Повисает неловкая пауза: колледжей практически никто из приглашенных не кончал. Вся непринужденность как испарилась, и мероприятие завершилось на скомканной ноте. После чего разработчик еще три года не получал заказов от этой компании.

В общем, проблема простирается далеко за рамки экономики и соответствия навыков задачам. Культура решает. Несмотря на все разговоры об инклюзивности, подсознательно менеджерам по персоналу не хочется, чтобы в их компании работал «абы кто». Как уж они потом рационализируют это желание — вопрос второстепенный.

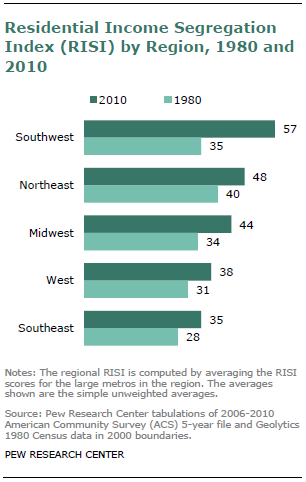

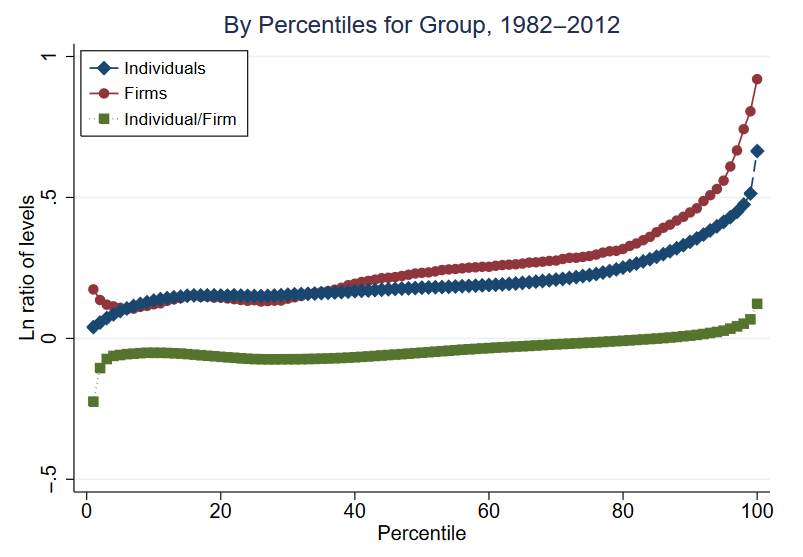

Это не просто праздное предположение: растущая социально-экономическая сегрегация на уровне работодателей подтверждается эмпирическими исследованиями. Этот замечательный обзор анализирует такие сферы, как сети друзей, связи с романтическими партнерами, районы проживания, образовательные учреждения — и везде находит свидетельства растущего разделения между группами с разным уровнем дохода. Более того, та же динамика наблюдается и на уровне фирм: «За последние 40 лет распределение и сегрегация работников означала, что (1) высокооплачиваемые работники теперь все больше работают в высокооплачиваемых фирмах, и (2) работники с высокой зарплатой всё больше работают вместе, в то время как низкооплачиваемые работники сгруппированы в других фирмах и на других местах».

Как показывает работа Ч. Сона и др., изменение неравенства уровня зарплат между фирмами, а не внутри фирм способно объяснить почти всё изменение неравенства отдельных работниковна промежутке 1982-2012. Практически тот же временной отрезок, что у Аджемоглу и Рестрепо — но их «агрегированный» подход не в состоянии увидеть этот эффект. Посмотрим на график:

Вертикальная шкала — изменение реальной заработной платы в логарифмическом измерении. По горизонтали — процентили. Горизонтальные линии означали бы отсутствие изменения в неравенстве. Но мы видим, что у нижних (низкооплачиваемых) процентилей зарплата выросла меньше, чем у высоких процентилей.

Синие маркеры — процентили работников. Красные — фирмы, где они были заняты, ранжированные по средней зарплате. Зеленые маркеры показывают, как изменилось неравенство внутри фирмы. Как видим, примерно до 80-го процентиля фирм неравенство внутри фирм снижалось — несмотря на то, что, по мнению Аджемоглу и Рестрепо, автоматизация должна была усилить неравенство между рутинными и нерутинными позициями. Но в реальности этот эффект заметен только в ~10% “топовых“ фирм, и его величина невелика по сравнению с общим ростом зарплат в “топовых“ организациях.

Авторы предлагают две политкорректные гипотезы, объясняющие этот результат. Первая — растущая специализация фирм (аргумент против — растущая рыночная концентрация в США, аргумент за — рост аутсорсинга). Вторая — растущая разница в уровне производительности фирм. Но классовая сегрегация, при всей неполиткорректности этого объяснения, тоже не противоречит наблюдаемой динамике. Хотя подтвердить ее эмпирически гораздо сложнее.

Пока эволюция культуры ждёт математически строгого подтверждения, жизнь весьма наглядно показывает остроту проблемы. Масштабные беспорядки и погромы, случившиеся в 2020 году, максимально чётко показали степень поляризации американского общества, в том числе и по социально-экономической оси. Подводя промежуточный итог вышесказанному, вряд ли именно автоматизацию стоит считать врагом номер один в борьбе с неравенством. Гораздо опаснее «разруха в головах» — культурные установки, активно насаждающие эксклюзивность и элитарность, воспроизводящие и усиливающие неравенство вне зависимости от экономических переменных.

На этом лирическое отступление закончим и вновь свернем на экономическую колею. От вопроса «кто виноват?» стоит перейти к вопросу «что делать?». Как минимум в образовании ответы уже есть: новые образовательные технологии позволяют «перепрыгнуть» через ригидную, зарегулированную, неэффективную нынешнюю систему и повернуться наконец лицом к нуждам экономики. Онлайн-обучение позволяет с минимальными затратами масштабировать получение многих навыков, сделав его доступным всем желающим и более результативным за счет глубокой персонализации. С оффлайн-навыками сложнее — но и здесь можно найти гораздо более дешевые и гибкие альтернативы традиционным образовательным учреждениям.

Эти технологии и альтернативы питают образовательную революцию, центральной темой которой является непрерывное образование — обучение в течение всей жизни человека. На сегодня 92% обучающихся в вузах США моложе 24 лет — и это значит, что у поглощаемых автоматизацией профессий нет реальной возможности получить новую сложную квалификацию. Но как только мы воплощаем в жизнь концепцию непрерывного обучения, базовая предпосылка Аджемоглу и Рестрепо — о «специализации» демографической группы на «бесперспективной» работе — полностью теряет смысл.

Это то, чего не существовало в 1980-2016 и что способно переломить ситуацию с неравенством в близком будущем. Надо всего лишь убедить работодателей в том, что это лучшая альтернатива диплому, полученному до 24-летнего возраста. Конечно, аристократические замашки касты «белых воротничков» победить непросто — но, к счастью, в игру вмешался непредвиденный фактор.

Дефицит рабочих рук, возникший в США в ходе пандемии, приобрёл гигантский масштаб. И это приводит к тому, что работодатели готовы поступиться чрезмерной разборчивостью и архаичными привычками. За последние 2 года число вакансий на стартовые позиции, требующих от претендентов диплом бакалавра, сократилось на 45%. В целом, любые попытки насадить элитарность и эксклюзивность по своей природе неустойчивы — и кризис способен вправить мозги потерявшему адекватность менеджменту.

Часть 2

В первой части мы познакомились с работой американских экономистов Д. Аджемоглу и П. Рестрепо, которые попытались выявить связь между автоматизацией рабочих мест и ростом неравенства в зарплатах. Определенную связь они действительно нашли — но вопросов всё равно осталось больше, чем ответов. Некоторые из этих вопросов — систему высшего образования и классовую неприязнь — мы осветили более подробно.

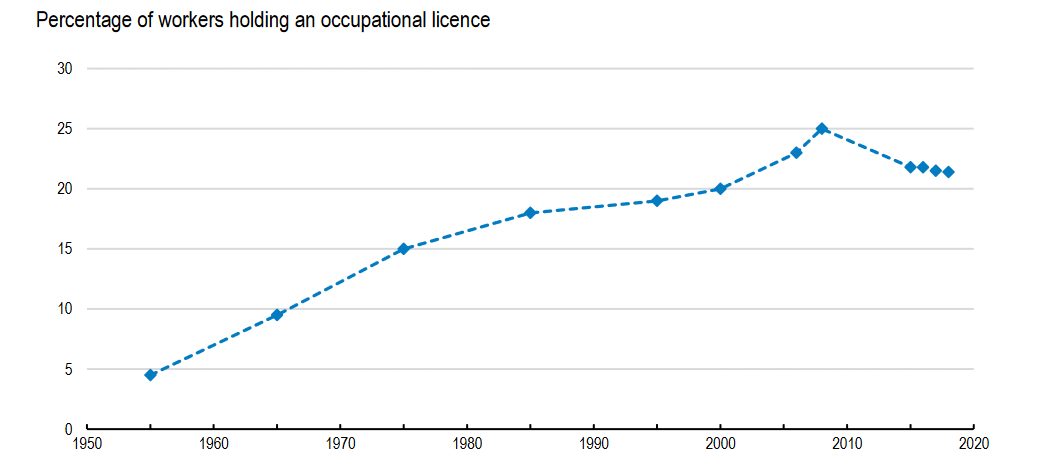

Но образование и "кастовая" система — это только часть барьеров, мешающих эффективному и справедливому распределению трудового дохода. Американский рынок труда характеризуется рядом других искусственных ограничений. Во-первых, это лицензирование профессий, часто бессмысленно строгое. Если в 1950-ых менее 5% рабочих мест требовало лицензии, то в 2009 эта доля поднималась до 25%:

Во-вторых, это cоглашения о неконкуренции, запрещающие работнику трудостраиваться в компании, конкурирующие с его нынешним работодателем. 10-15% рабочей силы в таких низкооплачиваемых областях, как офис-менеджмент, транспорт и приготовление пищи находится под такими соглашениями, что препятствует поиску более высокооплачиваемой работы.

Есть и другие факторы — например, концентрация рыночной силы у одного или нескольких работодателей. Но их влияние конкретно на уровень неравенства уже не так велико. В целом, я думаю, должно быть понятно, что у проблемы неравенства не существует ни однозначного, «удобного» виновника — вроде автоматизации — ни простых путей для устранения. К сожалению, не видно даже особого стремления властей и гражданского общества бороться не с симптомами, а с причинами этой проблемы.

И вот теперь, когда у нас есть широкий контекст, мы можем подвести окончательную черту под научной работой Дарона Аджемоглу и Паскуаля Рестрепо. Безусловно, полученные в ней зависимости выглядят интересными с точки зрения экономической теории и статистически надежными с точки зрения математического аппарата. Связь между прогрессом в автоматизации и снижением зарплат на «рутинных» позициях существует. И теории этот вывод не противоречит.

Но эта связь объясняет только часть динамики неравенства. Данные, на которых делается анализ, позволяют судить о процессах лишь очень опосредованно. И, пожалуй, самое главное: модель Аджемоглу и Рестрепо не в состоянии объяснить период, когда неравенство в США росло наиболее сильно. Это явно свидетельствует о том, что неравенство — это очень сложный вопрос, который принципиально не сводим к какому-то одному действующему фактору.

Черту мы подвели, но у нас так и остались не отвеченными два поднятых ранее вопроса: что изменилось в 1980 и что изменилось в 2000? Поскольку проблема неравенства обострилась давно, исследователями была предложена масса правдоподобных гипотез. Часть из них — влияние глобальной торговли и профсоюзов — Аджемоглу и Рестрепо адресуют в своей работе и не находят большой связи. Несмотря на то, что эти гипотезы как раз объясняют временные рамки усиления неравенства. Оставим эту неоднозначность как есть и сконцентрируемся на альтернативных факторах.

Во-первых, реальный уровень минимальной заработной платы. Как раз в 1980-ых он испытал самое сильное падение в истории США, снизившись почти на 40%:

[img]https://content.fortune.com/wp-content/uploads/2021/03/minimum_wage_030121-02.png?w=1024[/img]

Во-вторых, некоторые исследователи указывают на негативное влияние других административных мер на зарплаты среднего класса. Прежде всего, это начавшаяся в 1970-ых дерегуляция многих отраслей: авиакомпании, грузоперевозки, телекоммуникации и др. В затронутых отраслях работало 9% рабочей силы США. Кроме того, на эрозию заработных плат повлияли приватизация государственных функций, ослабление трудового надзора и сокращение социальной поддержки (например, ужесточение требований для выплаты пособия по безработице и сокращение их продолжительности).

На это наложились структурные факторы: в общей занятости выросла доля работников, практически не защищенных трудовым законодательством. Например, число занятых в сфере домашнего ухода (сиделки и т. п.) с 2008 по 2018 выросло в 2 раза.

В-третьих, возможен эффект от изменений в миграционных потоках. В последние 40 лет увеличилась доля иммигрирующих в Штаты с низким уровнем образования и уровнем знания английского, в результате чего как раз усилилась конкуренция за низкооплачиваемые «рутинные» рабочие места. Более того, власти дискриминируют недавних иммигрантов, ухудшая тем самым положение этой уже уязвимой группы. Например, в первые 5 лет после прибытия в США они не имеют право на получение федеральных социальных пособий. Расчеты в этой работе показывают, что иммигранты в 1995-2010 на 20-50 б.п. увеличивали коффициент Джини в США:

Как видим, список причин, которые могли повлиять на рост неравенства в Штатах, является очень обширным. Многие из них так же, как и влияние автоматизации, были подтверждены на количественных данных другими исследователями. Но, раз уж мы заявили автоматизацию в качестве основной темы, давайте вернемся обратно к ней. И посмотрим на ее связь с неравенством уже не с количественных, а с теоретических позиций. Ведь тема действительно очень интересна. И интересна даже не прошлыми достижениями автоматизации — а гораздо более радикальными переменами в будущем, связанными с темой ИИ.

В этом нам поможет объемное эссе Эрика Бринйолфссона под названием «Ловушка Тьюринга: надежды и опасности искусственного интеллекта, подобного человеку» («The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence»). В отличие от работы Аджемоглу и Рестрепо, изобилующей эконометрическими выражениями и статистикой и потому не очень читабельной для простых смертных, «Ловушка Тьюринга» написана доступным и увлекательным языком. Поэтому дальше я буду обильно цитировать эссе, сопровождая своими комментариями.

Начнем с того, что Бринйолфссон использует спорную теорию о том, что сущеcтвует два вида автоматизации: «плохая» и «хорошая». «Когда технологии автоматизируют человеческий труд, они приводят к уменьшению предельной стоимости вклада работников, и больше выигрыша идёт владельцам, предпринимателям, изобретателям и архитекторам новых систем. Напротив, когда технологии дополняют человеческие способности, больше выигрыша идёт работникам-людям».

«Распространенное заблуждение — считать, что все или большинство инноваций, увеличивающих производительность, относятся к первой категории — автоматизации. Однако вторая категория, дополнение, была гораздо более важной на протяжении большей части последних двух веков. Один показатель этого — экономическая стоимость одного часа человеческого труда. […] Предприниматель захочет платить гораздо больше работнику, чьи способности усилены бульдозером, чем тому, кто может работать только лопатой, и тем более голыми руками».

Как же отличить «добрые» технологии от «злых»? Бринйолфссон так и оставляет читателя в недоумении. Попробуем поискать зацепку в английском определении ”automation”. Согласно Кембриджскому словарю, это «использование машин и компьютеров, которые могут работать, не требуя человеческого контроля». Итак, человеческий контроль выглядит главным фактором. Ни характер самой технологии, ни сфера её применения, ни величина выигрыша в производительности, ни даже степень контроля человека над процессом, согласно Бринйолфссону, не имеют значения.

Увы, эта идиллическая картина того, как технологии всегда были дружелюбны к работникам — лишь бы они оставались на контроле — не проходит проверку историческими фактами. Первый пример, классический: британская Промышленная революция в текстильной отрасли, которая собственно и дала старт эпохе подрывных инноваций. Ставки заработной платы в хлопчатобумажной промышленности падали на протяжении нескольких десятилетий, и упали достаточно глубоко. Позднее этот период назовут «паузой Энгельса»: производительность труда росла, а зарплаты — нет.

Ощутимый перелом возник, когда в 1832 избирательная реформа дала право голоса не только аристократам, но и ~20% наиболее зажиточным мужчинам. А в 1842 случилась всеобщая забастовка, которую поддержали более 500 тыс. британских рабочих из разных отраслей. Каково было влияние на зарплаты у политики и каково — у «дружелюбных» технологий, предлагаю поразмышлять самостоятельно.

Но попытка свести всё к одному показателю стирает многие важные нюансы, с которыми столкнулись работники «подрываемой» отрасли. В основном эти нюансы были безрадостными. Так, внедрение прядильных машин привело к массовой безработице среди женщин, ранее занимавшихся ручным прядением. Прядением занимались женщины, т. к. операция не требовала физической силы, но требовала ловких рук (к чему в те времена девочек готовили с детства).

Попытки женщин трудоустроиться на прядильные фабрики были очень недоброжелательно встречены мужчинами, обслуживающими эти машины. Гендерное разделение труда охранялось ревностно и даже жестоко: претендентки попросту избивались мужиками, работающими на механизированных прялках.

Однако самым важным было изменение характера труда. Если раньше текстильщики трудились в своих домах, в своём темпе и параллельно с выполнением домашних дел, то на фабриках всё было по-иному. Длинный, изнурительный 12-14-часовой рабочий день, штрафы за малейшую нерасторопность или проявление неуважения, оглушительный шум и адская духота, отвратительные условия проживания…

Второй, более современный пример — годы Великой Депрессии, совпавшие по времени с мощнейшим технологическим рывком. Сухая статистика: в 1937 промышленное производство в США практически достигло уровня докризисного 1929, но в секторе было занято на 17% меньше людей.

Влияние технологий на рабочие места в ту пору было одной из самых обсуждаемых экономистами тем. Именно тогда Джоном Кейнсом было введено понятие «технологическая безработица». Обращаясь в 1940 к нации по проблеме молодежной безработицы, Франклин Рузвельт заявил, что требуется «искать рабочие места быстрее, чем открытия будут забирать их».

Да, неприязнь "Нью-Йорк Таймс" к автоматизации - хроническая...

Опять же, сухая статистика и красноречие политиков не передаёт тех трудностей, с которыми столкнулись работники из «подрываемых» отраслей. Это тяжелые усилия по освоению новых навыков, жизнь в постоянном страхе за своё место работы и риск надолго попасть в нищету, если рабочее место всё-таки будет упразднено. Всё это, конечно, происходило на фоне сильнейшего экономического кризиса — но технологические изменения внесли свою лепту в масштаб шока.

Как видим, в разделении технологий на «хорошие» и «плохие» всё не так однозначно. Но именно вокруг этого разделения Бринйолфссон и строит своё эссе — в частности, само понятие ловушки Тьюринга.

Суть ее состоит в следующем. В 1950 Алан Тьюринг предложил широко известный тест для искусственного интеллекта. В нем машина должна имитировать человека так, что посторонний наблюдатель не сможет отличить компьютер от живой души. Ключевое слово здесь — «имитировать», т. е. способность заменить человека в тех задачах, где он сейчас занят. И эта замена — как раз та самая «плохая» автоматизация человеческого труда.

И плоха она не потому, что машины начинают делать человеческую работу, а потому, что ставит людей в уязвимое положение. «...[ИИ] создает риск концентрации богатства и власти. И с этой концентрацией приходит опасность застрять в равновесном положении, где люди, не имеющие власти, не имеют возможности улучшить свой исход...» Другими словами, ловушка Тьюринга — это ситуация, когда всё больше населения теряет рычаги влияния на своё положение.

Бринйолфссон убежден, что технологии ИИ кардинально отличаются от прошлых инноваций, что делает неприменимым прошлый опыт растущего благосостояния населения в результате технического прогресса. И даже если мы придерживаемся точки зрения, что масштаб потрясений в ходе любой технологической революции тоже негативно влияет на благосостояние затронутых работников — искусственный интеллект однозначно способен вызвать огромный шок на рынке труда.

Но почему же работникам грозит ловушка? Здесь аргументация Бринйолфссона гораздо убедительнее. И очень многое упирается как раз в тему неравенства. «Если капитал в форме ИИ может выполнять больше задач, те, чьи ресурсы, талант или навыки нелегко заменить технологиями, выигрывают непропорционально много. Результатом стала более сильная концентрация богатства.

В конечном итоге, фокус на более человекоподобном ИИ может сделать технологии более подходящей заменой многим работникам, не являющимся «супер-звездами», что повлечет падение их рыночных зарплат, в то же самое время увеличивая рыночную силу меньшинства. Это породило растущие страхи о том, что ИИ и связанные с ним достижения приведут к расширяющемуся классу непригодных для работы — людей «с нулевым предельным продуктом».

Бринйолфссон опасается, что такой сценарий грозит пустить под откос социальное положение широких слоев населения. «Спираль маргинализации может усугубляться, поскольку концентрация экономической власти часто порождает концентрацию власти политической. По выражению, приписываемому Луи Брэндайсу: «У нас может быть демократия, или у нас богатство может быть сосредоточено в руках немногих, но у нас не может быть того и другого одновременно». Напротив, когда люди были незаменимы для создания стоимости, экономическая власть стремилась к децентрализации. Оглядываясь на историю, наиболее экономически ценное знание — то, что экономист Саймон Кузнец называл «полезным знанием» — находилось внутри человеческих умов. Но ни один человеческий ум не может вместить даже малую долю полезного знания, необходимого, чтобы вести бизнес даже среднего размера, не говоря уже о целой отрасли или экономике — поэтому знание необходимо было распределить и децентрализовать. Децентрализация полезного знания, в свою очередь, децентрализует экономическую и политическую власть.

В отличие от нечеловеческих ресурсов вроде недвижимости и оборудования, большая часть знания человека неотчуждаема: и в практическом смысле, т. е. ни один человек не может знать всё, что знает другой человек, и в юридическом смысле, т. е. собственность над знаниями в рамках права не может быть передана. Напротив, когда знание становится кодифицированным и оцифрованным, оно может становиться собственностью, менять собственника и концентрироваться с большой лёгкостью. Значит, когда знание переходит от людей к машинам, это открывает возможность для концентрации власти. Когда историки будут изучать первые два десятилетия 21 века, они отметят впечатляющий рост дигитализации и кодификации информации и знаний...»

То, что уменьшение роли наемных работников в бизнесе приводит к ослаблению их позиций, предсказывает и теория неполных контрактов. «...Теория неполных контрактов показывает, как собственность над ключевыми активами предоставляет возможность диктовать условия в отношениях между экономическими агентами (такими, как работодатели и работники, или владельцы бизнеса и подрядчики). В той степени, в какой человек контролирует незаменимый ресурс (вроде полезного знания), необходимый для создания и реализации продуктов и услуг компании, он может требовать не только более высокого дохода, но и право голоса в принятии решений. Пока полезное знание неотчуждаемо хранится в человеческом уме — там же остаётся и власть, которую оно даёт. Но когда оно превращается в отчуждаемое, оно позволяют большую концентрацию в принятии решений и власти».

Можно ли считать, что риск попадания в ловушку Тьюринга велик? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, насколько успешными мы будем в создании искусственного интеллекта, подобного человеку (ИИПЧ) — той самой «идеальной имитации» по Тьюрингу. По мнению Бринйолфссона, шансы на это растут, поскольку в ИИПЧ заинтересованы сразу три ключевых группы.

Первая группа — это «жрецы храма Технологии»: ученые, исследователи и инженеры. Их мотивация в отношении ИИПЧ не отличается от любых других научных направлений: в первую очередь это грандиозный вызов, это манящее поле невероятных возможностей.

При этом Бринйолфссон отмечает, что на задачах человеческого уровня сконцентрировано больше усилий разработчиков — отчасти из-за привычек, ограниченной фантазии и даже лени. «Придумывать новые, полезные и достижимые вызовы может быть так же сложно, как и решать их. Вместо того, чтобы определять задачу, которую ни люди, ни машины никогда до этого не делали, почему бы не попросить исследовательскую команду спроектировать машину, которая воспроизводила бы существующую человеческую способность? В отличие от более амбициозных задач, воспроизведение имеет существующее доказательство, что такие задачи, в принципе, решаемы и полезны. В то время как привлекательность человекоподобных систем очевидна, парадоксальная действительность заключается в том, что ИИПЧ может быть более сложным и менее ценным, чем системы, достигающие сверхчеловеческих результатов».

Последнюю мысль стоит выделить особо. Дело в том, что возможности человека очень и очень ограничены. Миллионы лет эволюции натаскивали наших предков на очень невзыскательный набор задач: находить еду в африканской саванне, держаться подальше от хищников и уживаться в стае с себе подобными. То, что мы с вами умеем что-то помимо этого — на самом деле нетривиальное достижение, но такие достижения даются тяжело. И всегда над головой нависает биологически обусловленный потолок — что-то вроде «аппаратных ограничений» — выше которого не прыгнешь.

А вот машины мы можем инженерить с чистого листа. И для них, в принципе, разрешено всё, что не запрещено физикой — а это куда более богатое пространство возможностей. Так стоит ли заключать ИИ в столь узкие рамки?

Вторая группа, которая стремится к созданию ИИПЧ — бизнесмены. Вместо храма Технологий они посвятили себя Золотому Тельцу, но причины для фокуса на «человечности» ИИ у них похожи на те, что мы видели у исследователей. «Самый простой путь — осуществить ”plug-and-play”-автоматизацию: поставить отдельную машину для каждой задачи, которую сейчас делают люди. Этот образ мыслей уменьшает нужду в более радикальном изменении бизнес-процессов. Автоматизация на уровне задач сокращает необходимость понимания тонких взаимосвязей и создает простые тесты А-B, фокусируясь на известной задаче с легко измеримым улучшением производительности.

Аналогично, поскольку затраты на оплату труда являются самой крупной статьей расходов в бюджете практически каждой компании, автоматизация рабочих мест — популярная для менеджеров стратегия. Сокращать издержки — что может быть координированной инициативой внутри фирмы — часто проще, чем расширять рынок. Более того, многие инвесторы предпочитают «масштабируемые» бизнес-модели, что часто является синонимом бизнеса, который может расти без найма и сопутствующих ему сложностей».

Но этот путь является тупиковым, отмечает автор. И предлагает следующий экстремальный мысленный эксперимент. Представим Древнюю Грецию. И допустим, что древнегреческим инженерам удалось автоматизировать все ремесленные и трудовые задачи того времени:

«Пасти овец? Автоматизировано.

Делать глиняную посуду? Автоматизировано.

Ткать туники? Автоматизировано.

Чинить гужевые повозки? Автоматизировано.

Делать кровопускание больным? Автоматизировано.

Хорошая новость заключается в том, что производительность труда взлетит, освобождая древних греков для жизни, состоящей из увеселений. Плохая новость заключается в том, что их уровень жизни и уровень здравоохранения были бы предельно далеки от наших. В конце концов, из глиняных горшков и гужевых повозок можно извлечь только ограниченную пользу, даже при бесконечном их количестве и нулевых ценах».

Другими словами, Бринйолфссон подводит нас к мысли, что наиболее полезные инновации являются одновременно и наиболее прорывными — то есть, мало обращающими внимания на то, как делались дела «по старинке». Соответственно, попытка налить новое вино ИИ в старые мехи существующих бизнес-процессов попросту сведёт на нет огромный инновационный потенциал искусственного интеллекта. «Чтобы добиться успеха, фирмам, как правило, необходимо внедрять новую технологию как часть системы взаимно усиливающих друг друга организационных изменений».

Мало того, что попытка подменить рабочие места машинами ограничивает инновации — так она еще и создаёт дополнительные, зачастую непреодолимые сложности. Дело в том, что на большинстве современных позиций человек выполняет целый ряд разнообразных задач. И далеко не все из них легко поддаются автоматизации. Бринйолфссон ссылается на своё исследование, написанное совместно с Т. Митчеллом и Д. Роком. Из 950 рассмотренных профессий они не нашли ни одной (!), где машинное обучение смогло бы справиться с полным списком входящих в нее задач.

В общем, рассмотрев две вышеперечисленные группы, Бринйолфссон убедительно раскрывает мотивацию игроков — и так же убедительно показывает, что эта мотивация не позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами ИИ. Уже как минимум в бизнесе это ограничение свидетельствует о том, что «твердолобым» сторонникам ИИПЧ мало что светит — а это, в свою очередь, снижает вероятность сценария ловушки Тьюринга.

Однако есть и еще один аргумент. Дело в том, что вероятность технологических достижений определяется не только и не столько мотивацией заинтересованных сторон. Тысячи лет у нас были мифы и сказки о способности человека летать и эликсирах вечной молодости. Но длительные — несколько столетий — поиски алхимиков не принесли нам эликсира вечной молодости. Равно как и описанные в летописях попытки использования для полетов воздушных змеев и искусственных крыльев заканчивались по большей части серьезными травмами. Зато эти опыты дали нам другие важные открытия — и в области химии, и в области аэродинамики, и в других областях, где человеческая наивность и любопытство сталкивались с логикой Природы, которой не было никакого дела до мотивации исследователей.

Поэтому ситуацию с развитием технологий можно описать незамысловато: хотеть не вредно, вредно не хотеть. Но будущая траектория технологического прогресса зависит в большой степени от суммы накопленных знаний на конкретном участке научного фронтира. И от того, насколько легко эта накопленная «критическая масса» способна обрастать новыми знаниями. Что зависит прежде всего от объекта исследования, а не от настроений исследователей. Таким образом, не стоит переоценивать способность человечества как-то влиять на траекторию развития своего научного знания.

У нас осталась третья группа, заинтересованная в искусственном интеллекте человеческого уровня. И эта группа — политики и чиновники. Не вдаваясь особо в их мотивацию, Бринйолфссон отмечает, что государство, как правило, поощряет замещение рабочих мест капиталом. В частности, это проявляется в том, что налогообложение капитала намного более льготное, чем налогообложение труда. Это справедливо и для США, и для России, и для многих других стран.

Можно выдвинуть гипотезу о том, что капитальные инвестиции проще масштабировать, что потенциально может ускорить «догоняющее развитие» развивающихся стран. Но Соединенным Штатам догонять некого. И здесь правдоподобно выглядит уже другая гипотеза: лоббирование корпорациями — то есть собственниками капитала — более низких налоговых ставок на принадлежащий им фактор производства.

Стоит рассмотреть влияние ИИ еще на один аспект, где участие государства может быть полезным. «Растущее использование ИИ, даже для дополнения работников, и дальнейшее переформатирование организаций вокруг этой новой технологии общего назначения приводят к сильной необходимости в обучении и переобучении работников. На самом деле, на 1 доллар, потраченный на технологии машинного обучения, компаниям может понадобиться потратить 9 долларов на нематериальный человеческий капитал. Однако у обучения есть одна серьезная экстернальная проблема: компании, несущие издержки на обучение или переобучение работников, могут получить только часть выгод от этих инвестиций — а остальное потенциально может уйти в другие компании, включая конкурентов, поскольку эти работники свободны в своём решении унести свои навыки к этим новым работодателям. В то же время, рабочие часто страдают от нехватки денежных средств или закредитованности, что ограничивает их способность инвестировать в развитие собственных навыков. Исходя из этого, государственная политика должна напрямую предоставлять возможности для такого обучения или стимулы для корпоративного обучения, перевешивающие экстерналии, возникающие из-за мобильности рабочей силы».

Итак, мы описали риски сценария ловушки Тьюринга и группы, продвигающие, зачастую неосознанно, этот сценарий. Реализуется ли он на практике? Бринйолфссон предупреждает, что по многим признакам ситуация похожа на шок от глобализации мировой торговли:

«...Поэтому они [экономисты] предложили «большую сделку»: максимизируем свободную торговлю, чтобы максимизировать создание богатства и затем широко распределим выигрыш, чтобы компенсировать ущерб каждой пострадавшей профессии, отрасли и региону. Это не сработало так, как они надеялись. В то время как экономические победители упрочили свои позиции, они проигнорировали вторую часть сделки, оставив многих работников в худшем положении, чем было раньше».

Но это не повод опускать руки. Напротив, необходимо удвоить усилия по защите справедливости, равенства и благосостояния в обществе. «Решение заключается не в том, чтобы замедлить технологии, но в том, чтобы исключить или обратить вспять излишние стимулы, поощряющие автоматизацию в ущерб дополнению [работников]. Мы должны согласованно строить политические и экономические институты, устойчивые перед растущей силой ИИ».

И хотя Бринйолфссон вновь подчеркивает, что надо больше «хорошей» автоматизации и меньше «плохой», в отсутствие чётких критериев «хорошести» — и тем более критериев, позволяющих оценить «хорошесть» заранее — попытка перевести проблему в технологическую плоскость не кажется мне такой уж верной идеей. Особенно в свете тезиса о том, что у нас плохо получается управлять технологическим прогрессом.

Зато со вторым предложением — об институтах — невозможно не согласиться. Это решение является технологически нейтральным и потому не зависит от будущих, трудно предсказуемых капризов научно-технического развития. И это решение непосредственно адресует проблему неравенства, проблему концентрации капитала и власти и проблему общего благосостояния.

Как именно будут адресоваться эти проблемы, какие распределительные инструменты и схемы будут использоваться, и каков будет масштаб такого распределения — это очень интересные вопросы, заслуживающие внимания в не меньшей степени, чем влияние ИИ на занятость. При решении этих вопросов тоже возможны каверзные ловушки, в которые не хотелось бы попадать. Однако Эрик Бринйолфссон справедливо посчитал, что эти вопросы чересчур обширны, чтобы попытаться осветить их в рамках выбранной им темы. Поэтому придется отложить их до поры-до времени. Но я думаю, когда-нибудь мы к ним еще вернемся.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба